スティング、2年半ぶりの来日公演、東京公演の会場は、前回と同じ有明アリーナだった。東雲運河に面した、その美しく近代的な建物に向かって歩いていたとき、ふと、37年前の夏に彼のライヴを観たNY州のジョーンズ・ビーチ・シアターを思い出した。海面から浮き上がるようなイメージで建てられた素晴らしい景観の会場で、そのときスティングは、7人のミュージシャンを従え、自身はほぼヴォーカルに専念する形でステージに立ちつづけていたのだった。

そして2025年の初秋、間もなく74回目の誕生日を迎える彼は、あの当時とはまったく違うトリオ、つまり3人だけのユニットで有明アリーナを埋めた大観衆の前に立った。昨年2024年春から取り組んできた「スティング3.0」のプロジェクトが、ついに東京にもやって来たのだ。

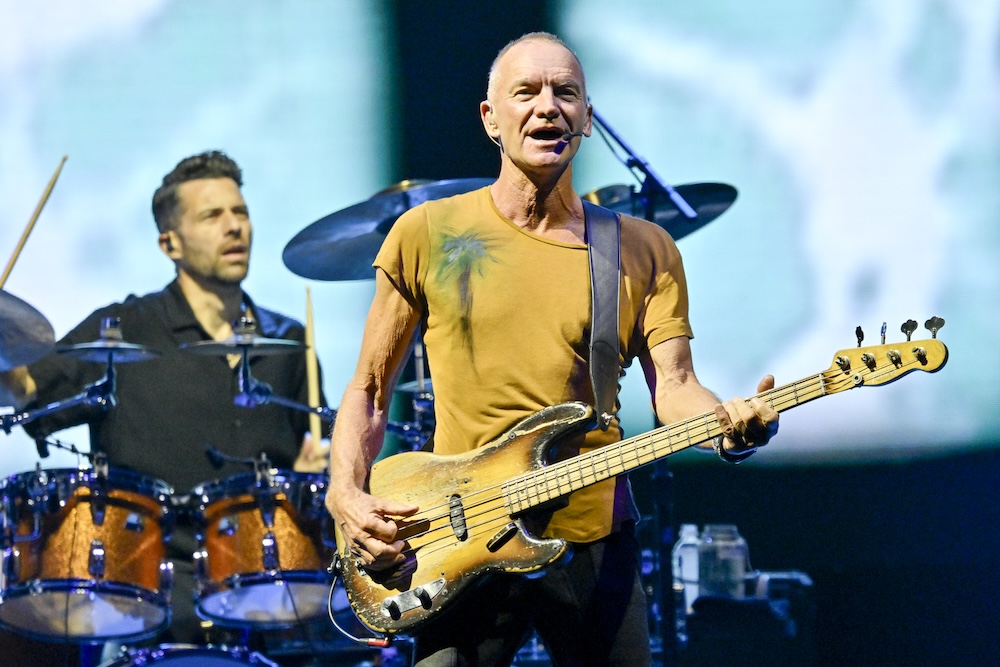

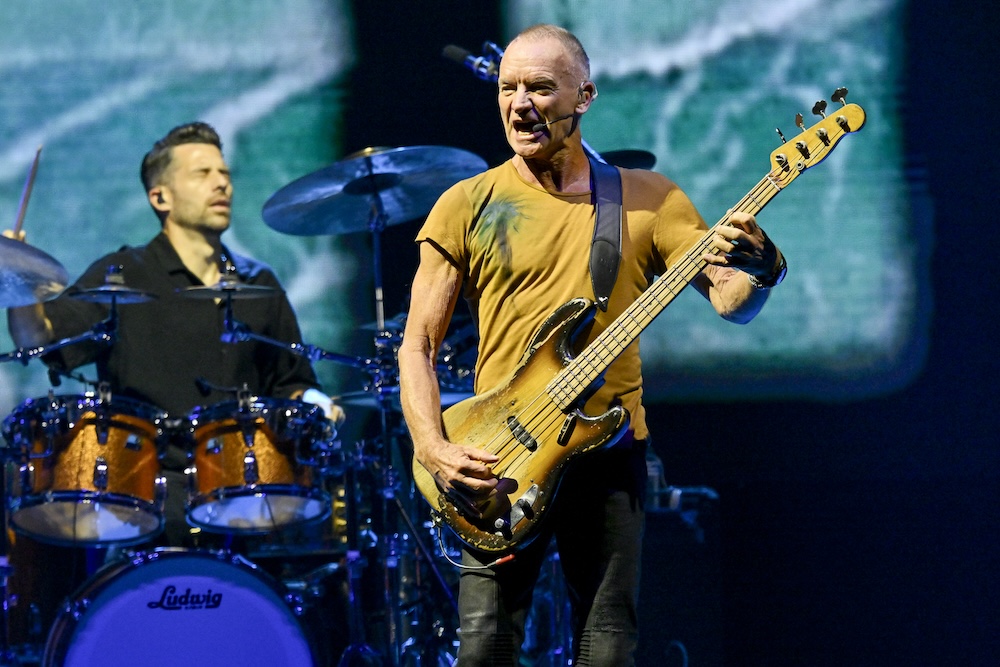

開演時間ほぼちょうどに客電が落ちると、シャープな照明が飛び交うなか、ドミニク・ミラーのギターが響き渡り、そこに、クリス・マースのドラムスが斬り込むように重なる。そしてスティングのベースが加わり、東京初日の1曲目がスタートした。「孤独のメッセージ」だ。最小限の楽器編成によるまったく無駄のないパフォーマンスながら、客席に伝わってくる音圧には凄まじいものがある。どの音も、じつに芯が太い。そう表現したらいいだろうか。

あらためて紹介しておくと、ミラーは、90年代半ばからずっとスティングの創作活動にさまざまな角度から貢献してきたアーティスト。ジャズからハードなロックまでどんなスタイルも自然体でこなすことができる、スティングにとってはまさに相棒的な存在のギタリストだ。

マースはルクセンブルグの出身。2005年ごろからロンドンを拠点に、スタジオやツアーで経験を積み、腕を磨き、パンデミックの時期に出会ったスティングに認められて、「スティング3.0」のプロジェクトに参加することになったのだという。力強く、正確で、しかも表現力に富んだドラムスに刺激されて、そしてなにか大きな可能性を感じてスティングは新たな一歩を踏み出した、というほうが正解かもしれない。

2曲目は、「スティング3.0」としての最初のスタジオ録音作品で、『3.0ライヴ』にも収められていた「アイ・ロート・ユア・ネーム(アポン・マイ・ハート)」。ボ・ディドリーを彷彿させるヘヴィなリズムが貫かれていくこの曲は、3人による今後の活動の方向性を示すものでもあるのだろう。

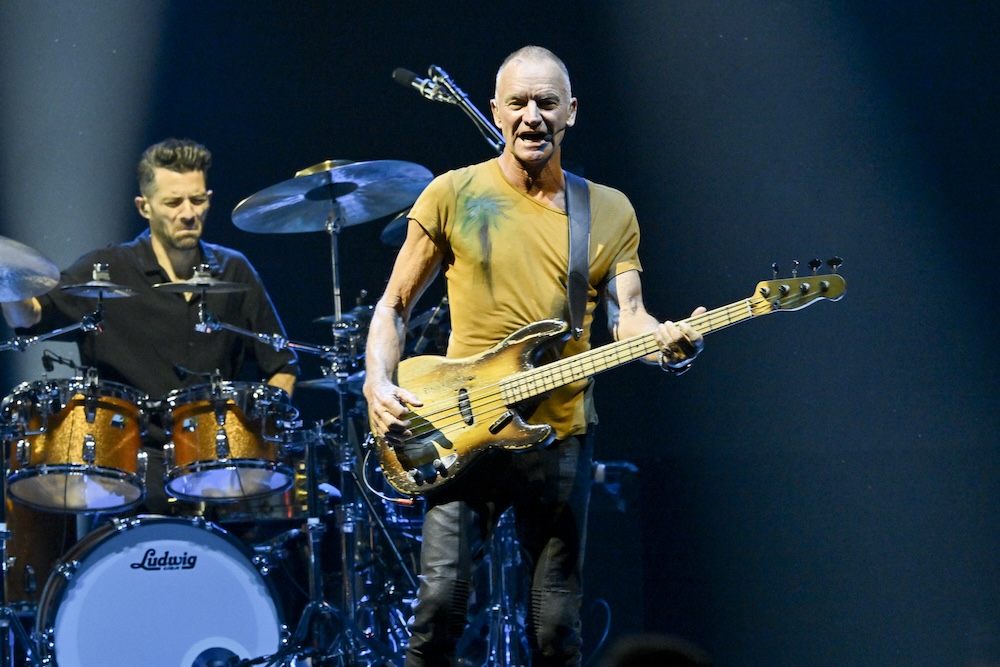

さて、この東京初日、9月14日のスティングは、丈の短い山吹色のTシャツに、黒い細身のパンツとブーツ。Tシャツの色は使い込まれたプレシジョン・ベースともよくあっているのだが、その右胸のあたりにはヤシの木らしきものが緑色でプリントされていて、いつもながらのシェイプアップされた身体を際立たせていた。

このあと「ルーズ・マイ・フェイス・イン・ユー」、「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」、「マジック」とつづき、数年前からヘッドセット・スタイルのマイクを使うようになっているスティングは(つまり、マイク・スタンドの前に立つ必要がないということだ)、ステージの上を大きな歩幅で動き回りながら、オーディエンスをどんどん引き込んでいく。そして、ここで3人はぐっとテンポを落とし、ドミニク・ミラーの繊細なギターを大きくフィーチャーして「フィールズ・オブ・ゴールド」を聞かせてくれた。イングランド南西部の田園地帯、大麦畑の上を渡る風が感じられるような、あのなんとも美しい曲だ。