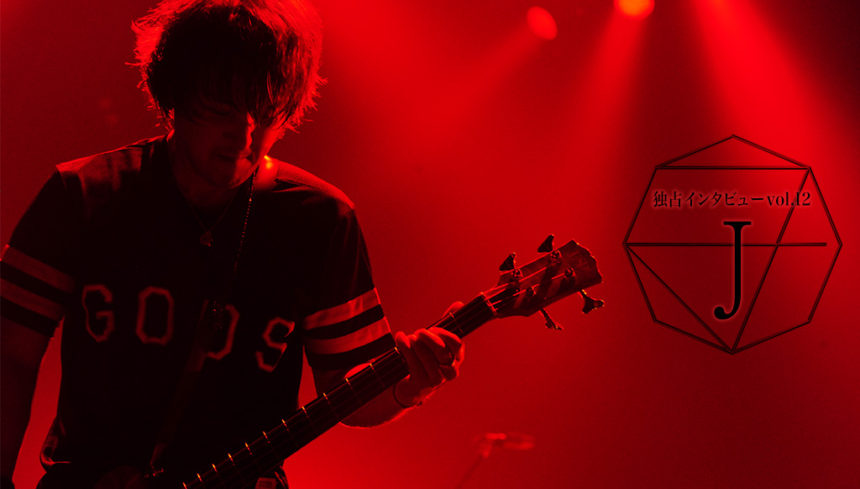

伝説のロックバンド”LUNA SEA”のベーシストとして活躍し、1997年にソロ活動を始め、初のアリーナオールスタンディングによる日本武道館公演や、過去4回に渡って開催されたSHIBUYA-AX 5DAYS等、誰にも真似出来ない独自のスタイルでライブ活動を続ける”J”。今回は、Jの最大の魅力であるライブについて、これまでの歴史と共に深く切り込んでいく。

ーライブの魅力を体感することについて大きく分けると、1つはステージ上で体感するプレイヤーとして、もう1つは会場で体感するオーディエンスとしてだとすると、Jさんが最初にご自身で体感したのはどちらだったのでしょうか?

そういう意味では「ライブを観る」って方が先だったかな。音楽を始めたい・バンドを始めたいって思ったとき、当然のように”音源”と”ライブ”というものが存在してたから、人の前で演奏するのも自分の中では既にインプットされていて。ガキの頃って「バンドやりたい」って思うのは、「楽器が弾けるようになりたい」「女の子にモテたい」「優越感に浸りたい」って、みんなそんなところだったと思うけど。そんな中で、当然観る方が先だったよね。先輩がライブやるからって観に行ったのが最初で、それから色んなことを経験していく中で、実際に自分でチケット買ってライブハウスに行くようになったりとかね。まだそのときは、バンドをやる前で楽器を弾き始めた頃でもあるし。

ー実際にそういったライブをご覧になられて、Jさん自身が何かを感じられたからライブハウスに足を運ぶようになったと思いますし、”プレイヤーとして”に繋がっていったと思うのですが、そうなるまでにあまり時間は掛からなかったのですか?

あまり時間は掛からなかったのかもしれない。自分がライブを観に行くようになったのは中学生ぐらいで、本格的にバンドを始めたのが高校生だから。でも誰もが一緒だと思うけど、(ライブは)初めて観るものじゃない?初めて触れるものでもあるし、「何だこの世界は?」っていうもの凄いインパクトを受けたんだろうね。

ー身をもって体感してみて、Jさんの中で音源とは確実に感じ方が違うと?

違うよね。あの時代を通ってきた人たちなら分かると思うけど、昔のライブってさ、時代もあってヤバいムードの方が多くなかった?

ーはい。アンダーグラウンドで片付けられない何かですよね(笑)

「生きて帰って来れないんじゃないか」みたいな…来てる人たちとかもね。

ー怖かったですね。

でしょ、ピリピリしてるしさ。そういった雰囲気も全部含めて、もの凄く刺激的だったんだよね。それでいて自分が思ってることや、自分が感じてることをそのアーティスト達が代弁してくれていて。「本当にこの場所が絶対なんだよ」って思わせてくれるエネルギーがあったよね。それは東京にある何百人しか入らないライブハウスだったかもしれないし、もしかしたらそれはもの凄くマイノリティーだったのかもしれないけど、そこに渦巻くエネルギーは、この日本をひっくり返しちゃう程のエネルギーに感じられたし。そういうことが全て自分の中に染み込んできて、「俺だったらこうしたいな」「俺でもこうなれるんだ」っていうことを感じはじめたのかな。

ーその後、実際にプレイヤーとして、そのエネルギーを表現していきますが、オーディエンスだったときのJさんと、プレイヤーとしてのJさんでは差はありましたか?

これって今日のインタビューの最後の答えみたいになっちゃうかもしれないけどさ、今現在ステージの上で演奏してても、会場に”その当時の俺”がいて、未だずっとダメ出ししてるんだよ。多分だけど、その当時に「俺だったらこうしたいな」「俺だったらこう弾くのに」「俺だったらこういうこと言うのにな」っていう全てのことが、今までの俺であったし、今の俺になってきてるのね。未だにそいつは会場のどこかに居るんだよね。

ーだからこそ、ライブを続けられてる理由でもありますね。

そうなのかな…でも本当にそう感じることが多いかな。ライブをやる側に回ってから特に思うけど、1本として同じライブはないんだよね。これは良い意味で受け取って欲しいんだけど、ライブハウスシーンでずっとやってたときは、何も考えず自由だったステージが、大きなホールやアリーナ、東京ドームみたいな会場になってくると、やっぱり”魅せる”ってことの方にもバランスを振られるわけなんだよね。

ーそれはライブという”エンターテインメント”として。

そうそう。そこに対して俺がいつも思うのは、当時の俺が感じてた「ライブハウスでのエネルギーとどう結びつけるか」ってことを未だにずっとやってるんだ。例えば、寸分狂わない照明がバンバン当たって「何だこれは!」って思うパーフェクトなショーを観たときは、もちろん凄いなと思うわけ。でも、もう1つは”その先にあるもの”を追っかけたくなるんだよね。ライブっていうのは、その場で起きる”ハプニング”までも含めて存在していて欲しいということが、心のどこかであってさ。システマティックになればなる程、”ハプニング””突発性”みたいなものをバンバン入れたくなっちゃうんだよね。

ーなるほど。”ライブ=生き物”という中で、エネルギーを発するには必要不可欠な要素だと?

もしかしたらスタッフさん泣かせなのかもしれないけど(笑)そうしないと広がっていかない感じがするし、だからこそライブって「エネルギーに溢れた不思議な場所」だなと思う。曲のテンポも会場によって全然変わるしね。会場が盛り上がって熱気が溢れれば、それを更に盛り上げる為にテンポが自然に上がったりとか、逆にそれをぶち壊すためにブレイクダウンしたりだとか。

ーそれこそが音源との差になってきますよね。オーディエンスと共に作り上げられる、ライブのエネルギーってそこにありますよね。

そうだね。ライブがスゲェバンドって、やっぱカッコいいバンドが多いし、俺は未だにそんなライヴを信じてるっていうか。

ー実際にJとして1997年の「ignite」が初ステージとなりますが、”LUNASEA”での5つの個性のせめぎ合いから生まれる魅力と違って、Jさん自身が全てのイニシアティブを取ってライブをするということについて、その当時はどのように表現しようとしていらしゃったのでしょうか?

その当時に戻ると、1997年にソロ活動を始めたんだ。それも”LUNA SEA”ってバンドがあって、「ROSIER」や「TRUE BLUE」 のヒット曲が生まれていった後に、それぞれソロ活動に入るんだけど、自分にあったエネルギーや音楽に対して、もの凄く純粋な部分の表現だったと思う。本当にそこには何のしたたかな計算もなく、純粋にそれをぶつけたかったという想いから始まったんだよね。自分自身の中にある音楽に対しての想いや、世間一般の”LUNA SEA”に対する想いの反動。お茶の間に出ると違ったイメージに捕われちゃったり、ロックバンドだったはずなのに、そうは思われなくなったりね。その当時も今もだけど、やっぱり「伝わらないこと」はもどかしいじゃない?”LUNA SEA”でスポイルされたイメージを俺個人は拭い去りたいって気持ちが本当に強かったと思う。だからソロを始めたときは、未だに愛してる自分のルーツである、聴いてきた音楽・聴いて育ってきた音楽を自分自身でプレイしようかなって思ったんだ。

ーそこには”J”として表現することと、”LUNA SEAのメンバー”として表現することには、何ら本質的な変わりはなかったんですね。

そうだね。”LUNA SEA”の中にいる俺の役目は、音にロックミュージックが持つエネルギーを注ぎ込む役目だったのかなと今だから思うんだけど、個人のパーソナリティーとしては、それぞれ5人が聴いてきた音楽も違う中で、自分自身にも世の中にも、もう一度それを深く焼きつける為に、俺が本当に好きな音・好きなメンバーを集めて、自分が思うような活動をこのタイミングでやろうと思ったんだよね。

ーバンドの初期衝動に近しい感じですね。

まさに初期衝動を焼きつけたかったのかな。

ー今でも一緒に演奏されている藤田さん・Scott GarrettやFranz Stahl等のメンバーセレクトは、”Jさんが求める音”を表現する為の集め方だったんですか?

そうだね。自分なりの”ロック観”みたいなものを表現したかったんだよね。ドラムのScott Garrettは、俺が”THE CULT”ってバンドを当時から凄く好きで。それで是非、一緒に出来るならやってみたかったし、藤田さんもベーシストから観た”ヘビーなリフを弾くギタリスト”として凄いやってみたかった人だった。アルバムにはScott Garrettはもちろん、”THE CULT”からギターのBilly Duffy、そしてGuns N’ RosesのSlashも参加してくれたんだ。Slashに「ギター弾いてくれないか?」ってコンタクト取ったところから始まって。エンジニアも当時”Weezer”をやってて、今や巨匠となってしまったJoe Barresi。あとは写真はAnton Corbijn。

ー本当に名だたるクリエイターの方々ですね。

そう。その世界に触れてみたかったし、俺を通して日本にもその熱を持って来たかったんだよね。これは水面下の話なんだけど、あのレコーディングに当時の日本人のスタッフを連れて行ってるんだよね。何故かというと、当時は今より洋楽と邦楽の垣根があって、俺もやる人間として、日本ではある程度やれてるけど、世界のどこにいるんだろうと思ったわけ。で、業界の音楽通な人たちとアルバムの話とかするとさ、必ずみんな決まって「これはLAで録ってるからこれは音が違う」「これは海外レコーディングだから音が良い」とか、よく分からないことを言うわけ(笑)結局、日本のロックももう何十年もやってるのに、未だに相変わらず「電圧が違うから」とか(笑)で、その何が違うかを知りたいから、日本のスタッフも連れて行って、一緒に作業したんだ。向こうのスタッフが中心となってやってることを見て、感じる為にさ…でも本当に何にも変わらないんだよ。

ー結局、特に突出してる”何か”はなかったと?

テクノロジーでいったら、置いてある機材とか含めて日本の方が上だからね。

ー逆に変わらないことによって、Jさんは”電圧云々ではない”違いを知れた?

これは国、聴いてきたもの、感じてるもの全てが音楽になっていくんだろうとその時は思った。

ーカルチャーも含めてですね。

そうそう。それはもの凄い経験だったよね。レコーディングにも色々なミュージシャンが遊びに来てくれてたりだとか、亡くなったHIDE兄が同じスタジオの別の部屋で”Zilch”のレコーディングしてたりとか。そのスタジオには雑誌で文字面しか読んだことないようなヤバいヤツらがバンバンバンバン入って行くわけよ。「何だこれは…何が起きているんだ?」って感じ(笑)でもみんなHIDE兄の完成した音を聴いて、「スゲェカッコイイ、クールだ」とか言って。話を聞けば、その場で自然発生的に音楽を通じて、セッションが始まったりしていたんだよね。それは凄かったし、俺のスタジオでもそんな事が起きてたんだ。そんな熱をソロ活動に全部流し込んでいけばスゲェものになるなって思ってたんだ。

ー実際にその後、アルバム「PYROMANIA」を引っさげたツアーで、アルバム楽曲は元より、「call me」「new rose」「my way」などの先程仰っていた「聴いてきた音楽・聴いて育ってきた音楽」もありつつ、Jさんが音楽業界に対するアティチュードを明確に打ち出したツアーだったのではと捉えられたのですが?

面白く見てもらえたんじゃないかなと凄く思う。その場所にいて、本当のことを言うのってリスクもあるじゃない?でも俺には関係なかったし、そんなことは何も生まないって思ってたしね。実際、日本で一番になって世界を目指そうとしたって向こうで簡単にデビュー出来ないわけでしょ?「おかしいじゃん!」って。夢を持って活動してたんだけど、途中でもの凄く閉塞感を感じたんだよね。そういうものにぶつかってぶつかって、壁が壊れなかったとしても、疑問を投げつけたり一石を投じたりすることは、次に繋がっていくと思ったから、敢えて思ったことをそのままやってたかな。

ーさらに、それまでいた”LUNASEA”の世界観から、始めて抜け出して別の世界観を作られたと思うんですけど、それはScott Garrett・Billy Duffy・Slash・Franz Stahl等の海外のメンバーと一緒にやったからという話ではなく、Jさん自身の音楽の世界という部分でも、広がりが出たタイミングだったんじゃないかなと思います。

そうだね。まず自分自身で歌って、自分自身もバンドをやるってこと自体が、色々な意味で重要なスタートになったときだったと思うね。そういうことを含めて、ロックから凄くかけ離れた言葉なんだけど、”自分という音”に責任を持つというか。自分の出す音に対してプライドを持つということがより強くなったかな。

ーそれは音楽だけではなく、自分自身にも誠実あるからこそでは?

そういう世界に立って、そういう世界にいるからこそ、中途半端じゃカッコ悪ぃなって感じたかな。

ー「PYROMANIA」ツアーのラスト「赤坂BLITZ」では、アンコールでHIDEさんがリュックサック背負って出て来られましたが、そういう雰囲気でロスでのレコーディングがあって、このライブに繋がって行ったんだと思いました。

あのライブは、たまたまHIDE兄が遊びに来てくれてて、俺が「弾いてよ」って言ったら、HIDE兄が「やだよ」って言ってたんだけど(笑)、最後に出てきてくれたっていうね。

ー当日ですか?

そうそう。Billy Duffyもいたしね。そういったムードの中で、”シーン自体が追いついていかない速度”というか、とんでもないことがそこで起きていて、とんでもないことが始まってるということが見せられたんじゃないかなって思うんだ。